RElocaは「地域に特化した”実業”を地域と共につくり持続的な成長と発展を実現する」をミッションに掲げ、地域と共に成長していくことを目指しています。

INTERVIEWでは、地域のチカラで夢を実現させ、地域がその実力を発揮し、現在進行系で挑戦する地域の事業者にフィーチャーして、学びを深めていきます。

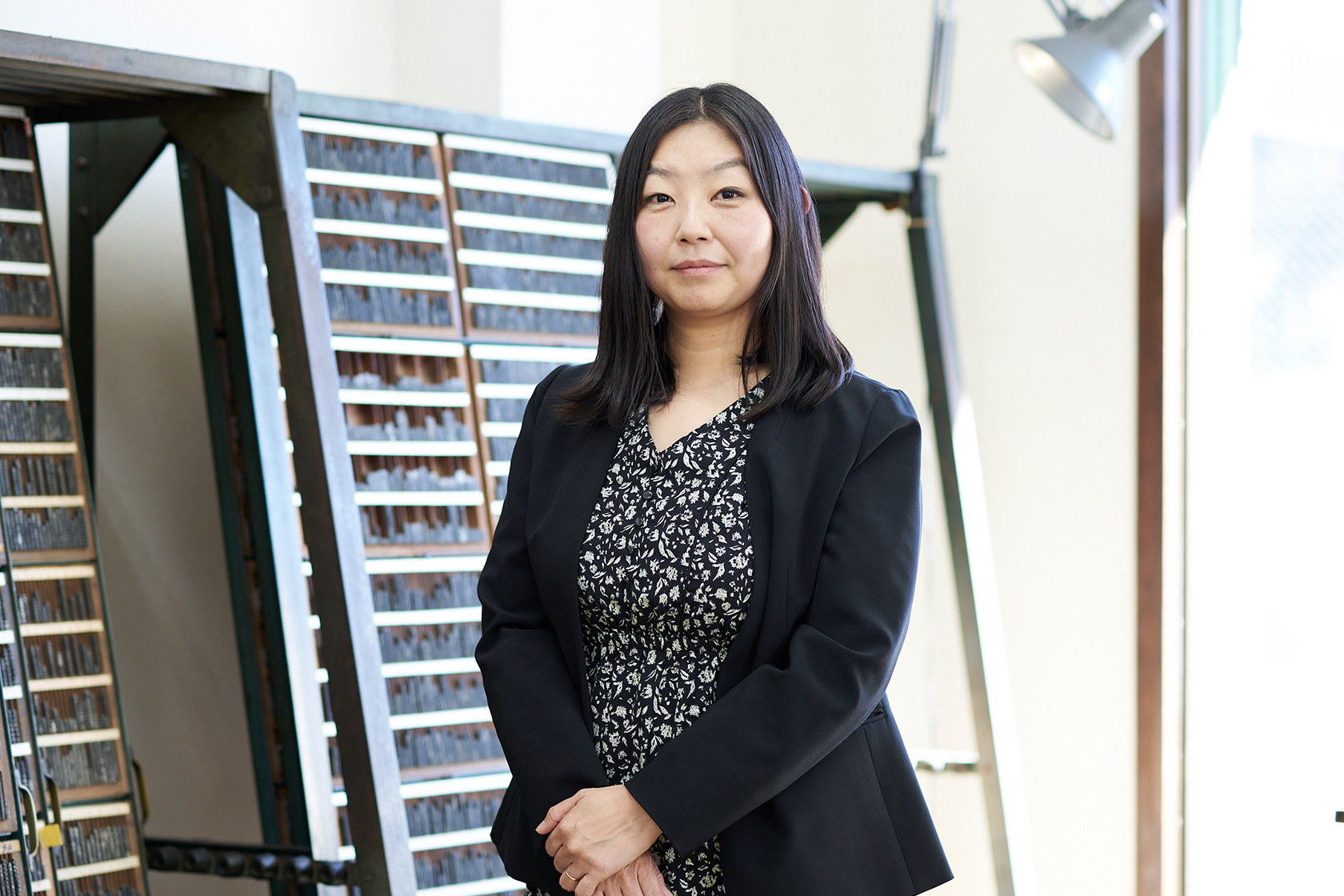

第1回目となるINTERVIEWでは、川越市の老舗印刷所である櫻井印刷所の櫻井理恵さんにお話を伺いました。

大正13年、川越の地で開業し、2024年で創業100周年を迎えた「櫻井印刷所」。先代である3代目社長がデザイナーを抱えるなどして他社との差別化を模索するなか、更に同社を大きく発展させたのは平成24年、4代目社長に就任した櫻井理恵さん。

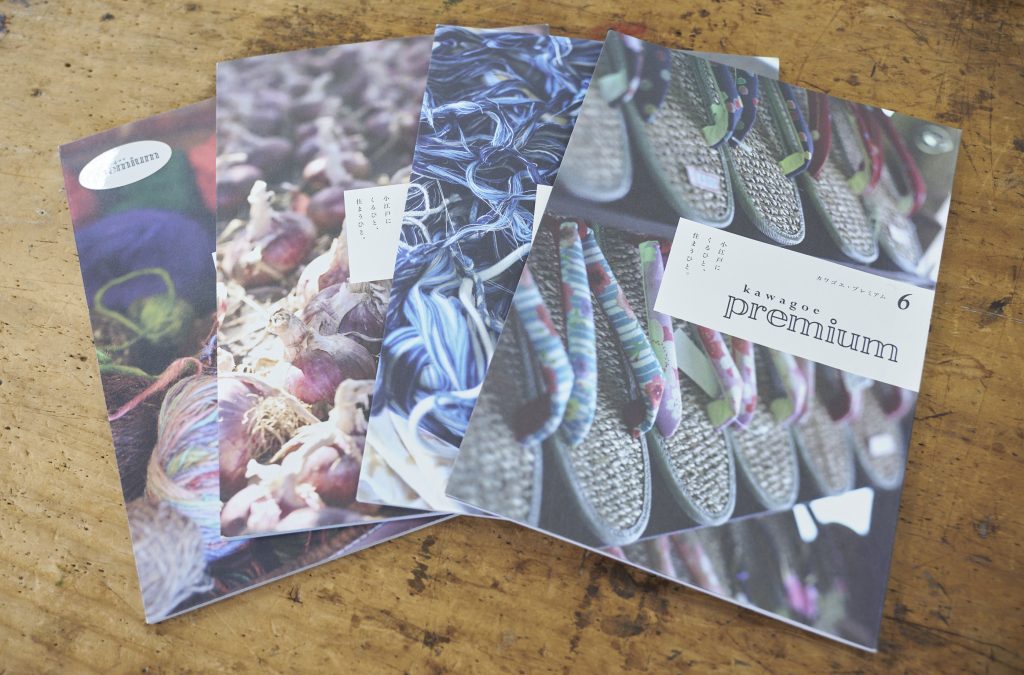

印刷業は情報産業という視点から、それまで自身が培ってきたクリエイティビティを生かし、フリーペーパー「kawagoe premium」を発刊。高い評価と共感を得たことで、川越の文化を全国に発信しながら地域に新たな循環をもたらす企業へと発展してきた。

川越とともに生きる企業として、〝受け継いでいくべき部分と、変わっていくべき部分〟を櫻井社長はどう見ているだろうか。

大学院時代を東京で暮らし、修了とともに川越に戻った櫻井さん。出版業界に関心があったことや、四姉妹の長女であったことから、自然と父が代表を務める櫻井印刷所に入社した。

「学生時代に論文を書いていたのもあって、ほんとうは出版社に入りたかったんですけど、

『印刷会社なら好きなもの印刷できるじゃない』って思ったんです。発注しなくても、好きな本とかつくれるんじゃない?みたいな。入社した当時はクライアントに大手の企業がいたりして、結構大きな額の仕事が回ってたんですよね。だけど、印刷業がだんだん衰退していくだろうというのは、その頃から感じていました。新しいことを始めようという父の想いもあって、印刷会社としては珍しくデザイナーを雇用していたんですけど、デザインができることを付加価値にしたかったのに、印刷したらデザインデータが当たり前にもらえる〝サービス〟としてとらえられてしまってお金がつかない。〝強み〟としてうまく機能していなかったこともあって、このままだとWEBをやっていくとか、今後の方向性を真剣に考えないといけないと考えたときに、安直なんですけれども『会社案内を一新しよう!』と思ったんです。でも、会社案内って、よくできていても何度も読みたいと思わないんですよね。それだったら自社メディアとして、1冊パンフレットを出してみよう。デザインはできる人がいる、私も文章は一応書ける、印刷は自社でできる。だから、好きなものをつくろうと」

生まれ育った川越のことを知らない。それが次の原動力に

ーーそんな自由な発想から「kawagoe premium」が生まれたんですね。

「ちょうど私が川越に帰ってきたタイミングだったんですけれども、パンフをどうつくろうってまわりを見回したときに、あれ? 私は近所のことを何も知らないって気づいたんですよ。一度は東京に出ていたし、お店や川越まつりとか神社とか、思い出はあってもそれまで正直興味がなかった。ところが近所の人は、親からずっと続いている櫻井印刷所のことを知ってくれている。

それで社内のディレクターと話して、川越のことを扱うけど、観光雑誌にするのはやめよう、川越で住まう人をメインにしよう、つまり住んでいる目線での川越の切り取りをしようということに決めたんです。名所だけではなく、何気ない裏路地を写したり、とにかく町の人の顔が出るようにして、地域の記憶とか、記録になるような。みんなが読んで、覚えて、この町についてなんだかんだと言ってくれるものを私たちがつくるべきだし、やらなきゃいけない事なんじゃないかと。それで『kawagoe premium』の1号をつくったんです」

ーーそれは何年前ですか?

「2015年、10年前ですね。サイズが大きいのでなかなか置いてくれるところがなかったんですが、2016年あたりから結構人気が出て、新聞とかでも取り上げてもらって、2016年に発行した第3号で、『日本地域コンテンツ大賞』に出品したら1位になった。時代としてはWEBメディアでも良かったのかもしれないけれども、これ自体が地域の記憶とか記録として本棚に残っていてもらいたいと思っていたので。そういうのをまちの人が見たときに、『ああ、父ちゃんが出ている』とか、そういう感覚でつくりたかったんです」

発信する企業として生まれた、新たな役割

ーー住んでいる人たちに対して、川越ってこうなんだと知ってもらったり、思い起こさせたりと、ここから印刷業に収まらない違う役割が生まれていますよね。「kawagoe premium」が評価されたことで、〝地域とともにある企業〟という意識が醸成されていったんでしょうか?

「そうですね。編集の過程で写真を撮るじゃないですか。当社でも川越まつりとか春祭りとか、雪の日にはドローンで全部撮っているんですね。やっぱり企業としては写真を持っているというのが強みなんです。川越に関する仕事が来た時に、写真のストックがかなりたまっているし、春のパンフレットをつくるにあたっても、桜の写真を何年も前から撮っているし、なんなら動画もありますみたいな。この強みに気づいて地域のことを調べたりするなかで、川越に関してのお仕事が来るようになったし、地元ならではの取材力が求められるような仕事も徐々に増えてきましたね。

『kawagoe premium』はコロナ禍のなかで社会の状況が大きく変化したこともあり、6号で発行がストップしてしまっていますが、今年櫻井印刷所が100周年を迎えるのを機に、7号発行に向けて現在制作中です。広告を載せていたりしたら発刊ペースも守らなければなりせんが、その辺は自由にやっていますね(笑)」

2020年にWEBコンテンツから派生して生まれたのが、ハガキよりコンパクトなサイズの「コエドノコトPaper」。よりライトに川越を伝えるフリーペーパーとして駅、店舗、あらゆる場所で配布されている。「kawagoe Premium」より発刊ペースも早く、バックナンバーをコレクションするファンも多い。

「コエドノコトPaper」はちょうどコロナの時期で時間に余裕もあって、少しでも川越のことを知ってもらいたくてプレミアムよりもライトな、手帳みたいなものをやろうかって感じでつくり始めたんです。これは私がつくるよりも社員にいろいろ任せたかったっていうのがありましたし、きちんと事業化、収益化しなきゃいけないと思ってSNSやPRもしました。今は4万5000部ぐらいの発行になって、JRの43駅と東武東上線全駅で無償で配布してもらっているんです。駅以外に市内では約170店舗に置いています。

川越の歴史を厚い本で読むのは大変だけれど、これなら電車に乗って、『へぇーそうなの』みたいに軽く読める。社員も自社のこういうコンテンツをつくることで川越のことを知れるし、スキルも上がっていく。『kawagoe premium』は私とデザイナーさんだけでやっていたんですけれども、『コエドノコト』は全社で何とかしようっていう気持ちを共有できるコンテンツに育ってきている。小さいけれど、川越に対する想いとか、社内のパワーが詰まっているんですよね」

〝印刷業界として地域にできること〟を模索

『kawagoe premium』を無料で配布していたことで、地域のために〝身を切って〟やっているように見える部分もあったようで『すごいね、偉いね』と言われることも度々ありました。でも、企業としてきちんと利益が出なければ、継続的に地域に貢献するコンテンツは生み出せないんですよね。

個人的な満足のためにとか、瞬間的に補助金が出るから地域のために何かやるというのが、肌が合わないんです。どんな形でも、地域のために活動することは素晴らしいと思うんですけど、小さなことがひとつ狂ったらすべてがそこで止まってしまう、といったようなことは、逆に地域のためにならないと思っていて。利益をちゃんと出せば、次にその利益から地域の雇用を生み出すことだって、もしかしたらできるかもしれない。直接的に利益は出ないにしても、ブランディングとして『kawagoe premium』を持っているところもありますし、そこから生まれる次の仕事もあります。また、川越をもっと見直して知ることによって、ふるさとと感じる人が増えたりもする。自社からの発信はこういう信念でやっていきたいと思っているんです」

そう言って櫻井さんは、小さな紙の袋を机の上に置いた。

「これはごみ袋なんです。川越の他の印刷会社の社長さんと話しながらつくったんですけど、材料は印刷の大きい紙を包んでいる包装紙なんですよね。通常は産廃として扱われているんですが、障害者支援施設の方に加工してもらって、うちでつくったシャチハタのハンコを押しています。産業廃棄物の再利用と障害者支援施設の就労機会の創出と、あとはオーバーツーリズムによる川越のゴミ問題。これに少しでも印刷会社、業界として関われるものがないかなと思って活動しています。今年の埼玉県物産観光協会の新商品AWARDで入賞したんですよ」

ーーどのような流通の仕組みになってるのですか?

「断裁した包装紙を施設に回して1枚20円で袋状にしてもらってるんですけど、当社では同じく1枚20円で売っているんです。つまり利益は取ってない。施設が納品しくれたら請求書が来て、例えば100枚だったら2000円払うんですね。で、100枚くださいと言う人が来たら2000円で売るというような状態です。でもこれ面白くないですか? 資源の再利用と川越の環境、障害者支援、何かこう、この3つの役に立ちそうなもので、印刷業界として何かできないかなと考えていて思いついたんです。ぜひ行政の方にもイベントなどで使ってもらいたいと思います」

ーーごみ袋ですが、このデザインだとまず袋をもち帰りたくなる。

「これを持って歩いている人が『ちょっといい感じの観光者』みたいになればいいと思うんです。川越はこういう風に素敵に過ごしたいよね、という雰囲気の醸成みたいなところで役に立てれば。それと一般店舗でも、できれば無償で配ってほしいですね。まとめて買っても数千円なので社長のポケットマネーで購入していただいて(笑)。こんなふうに目に見える行動にしなければ地域課題の解決って難しいんじゃないかなと思うんです。そうした姿に共感する人がいて、ゴミは持ち帰るということが当然みたいになればいい。押し付けられたりすると、『とりあえずやったけど』というところが目的になっちゃって、次が続かなくなってしまうんですよね」

櫻井印刷所では事務所社屋に活版印刷と和綴の店「文星社」を併設。グッズ販売のほか、別の工場にあった印刷機もここに移動し、展示している。印刷所としての原点を伝えるとともに、印刷の楽しさや手触りを伝えるスペースとなっているのだ。さらに櫻井さんは、子どもたちが本や印刷に触れあう場所として開放するアイデアを持っている。そのひとつが、子どもたちが川越を散策し、その記録で本を手づくりするアクティビティだ。

「夏休みに子どもたちがここから川越をめぐって、気になったことや風景をまとめた自分だけの地域研究の冊子をつくる。伝え方は絵でもいいし、文字でもいい。わからないことは地域の人に聞く。そして、8月の末ぐらいにまた来てもらって、自分の手で綴じて、自分だけの印刷物をつくる企画をやりたいなと思って。地域のことを子どもが自分から知るってとても大事なことだと思うんです」

ーースタンプラリーだと皆同じ結果になりますが、これだと一人ひとり違うものが生まれますね。

「調べてみろ、何か読めと言われても、ほんとうに自分が知りたいことがわからないじゃないですか。こういったアクティビティの中で、『川越市立博物館って面白いな』とか、『一番街の蔵って江戸時代のものじゃないんだ』、みたいなことをちょっとでも知ってもらうきっかけに、この場所を使えないかと、あれこれ考えています」

〝次の地域のために何かできないか〟考えることから、次の事業が生まれる

モノからコトへ、事業のアイデアが広がっても、櫻井さんの中では印刷、そして川越という二つの資源がしっかりと軸になっている。

「私の考え方では、印刷会社だから紙っていうのは当然なんです。こういう紙の手触りは大事だし、伝えていかなきゃいけないと思ったので、この場所もかつての活字とか印刷機を公開する場にしたり。けど一方で、印刷会社はそもそも大正時代から情報を複製したり、情報を加工したりしてきたじゃないですか? 紙を現代のアプリケーションに置き換えれば、WEBでもSNSでもメタバースでもVRでもいいと思っているんですね。〝印刷機はやめない〟って決めているんですけれども、枝葉の部分で、今の2025年のアプリケーションで何か新しく情報発信に関する仕事をするというのは別にぶれていないと思っています。その中心の部分をぶらさずに、情報加工、情報複写、あるいは情報拡散の仕事をしているって考えたら、いろんな方向性に行くことができる。アウトプットは両極に見えるんですけど、原点は一緒なんですよね」

ーーお話を伺って、やはり川越とそこで積んで来た歴史が原動力なんだなって感じますね。印刷所社員の方々もそこを源に成長されている。

「生まれた地元だから面白いし、いろいろと調べたりするのも苦にならない。なにかを生み出すときにも、その地域ならではものが根っこにないと他の地域のコピペになってしまう。そこはぶれちゃいけないと思うし、社員にも伝えてます。旅行雑誌の特集ではなくて、川越という特色を出せるのはやはり地元の人なのかなと。同じ場所で事業のベースを築きつつも、そこで大事にしているものを他の仕事でも発信できたり、置き換えたりすることができれば、事業としても広がる。

今までは結構ひとりで突っ走っていた部分もあったし、もっと会社を宣伝するぞ、みたいな感じだったんですけど、最近は経営者として地域に関わるという方に考え方が変わってきましたね。〝次の地域のために何かできないか〝みたいなことを考えることから事業や利益から生まれてくる。

だから今までよりもっと大きな視野で、長い時間かけることをやっていきたいなと思いますね」

株式会社櫻井印刷所

埼玉県川越市元町2-4-5

https://sakurai-p.co.jp/

写真・内田麻美

Contact

こちらよりお問い合わせください