RElocaは「地域に特化した”実業”を地域と共につくり持続的な成長と発展を実現する」をミッションに掲げ、地域と共に成長していくことを目指しています。INTERVIEWでは、地域のチカラで夢を実現させ、地域がその実力を発揮し、現在進行系で挑戦する地域の事業人にフィーチャーし学びを深めて行きます。

第2回は、2015年から福井県の越前鯖江エリアで産地の工房見学イベント『RENEW(リニュー)』を起点に「ものづくりのまち」を再生させ、約2年前からは福井駅前の活性化プロジェクトも開始した新山直広さんに、これら2つの取り組みについてお話を伺いました。

オープンファクトリーイベント『RENEW』が産地に巻き起こす渦

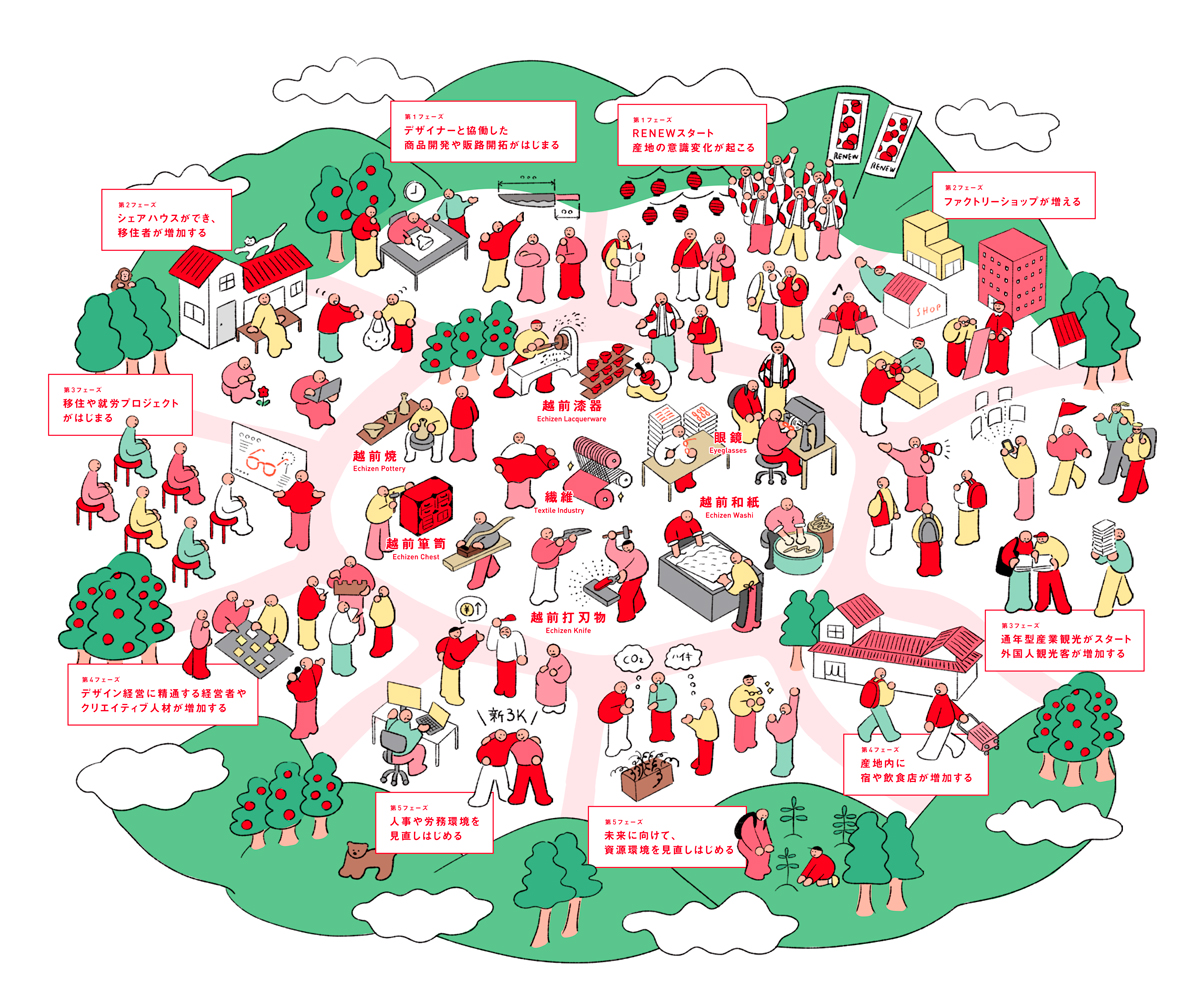

眼鏡にこだわりのある人なら、福井県鯖江市が世界的な眼鏡の産地であることをご存知かもしれない。それだけでなく、鯖江市周辺の越前市・越前町を含めたこのエリア一帯は、1000年以上もの歴史を持つ越前和紙や、越前漆器・越前打刃物・越前箪笥・越前焼などの伝統工芸品と、眼鏡や繊維などの地場産業が半径10km圏内に集積している「ものづくりのまち」だ。

日本各地の産地が同様の課題に直面しているように、ここ越前鯖江エリアも、経済成長期の隆盛を経て中国をはじめとする新興勢力に押され売上が低迷し、産業や町の担い手は減少の一途を辿っていた。しかしこの10年ほどの間に、外国人を含む観光客や若い移住者たちが、この町を目指して全国から続々と集まるようになってきた。町に新しい風が吹き、新旧入り混じる次の時代の生態系へと明らかに産地がアップデートされつつあるのだ。

その力強い変化の起点となっているのが、今では日本最大級と称されるまでに成長したオープンファクトリーイベント『RENEW(リニュー)』。始めたのは、元は移住者である新山直広さんだ。

新山さんは京都の大学で建築を学び、在学中から「河和田アートキャンプ」でなじみのあった鯖江市へ卒業後に移住。行政職員時代から、ものづくりが元気にならないと、まちの元気にならないと思い、デザインで地域に貢献するために活動し、移住者たちのサークル活動として立ち上げたTSUGIを2015年に法人化。以来、代表兼クリエイティブディレクターとして持続可能な産地づくりを目指し、地場産業のブランディングやデザインワーク、商品開発・販売、産業観光などの事業を営んでいる。

2015年から民間有志で小さく始めた『RENEW』は、行政や銀行や産地組合なども巻き込みながら次第に規模を拡大し、2024年の秋に開催10回目を迎えた。「その時々で町に必要だったことに取り組んできた」という新山さんに、インタビュー前半では第1フェーズから現在は第4フェーズ、そして第5フェーズへと段階的に変化し続ける「産地の更新」の課題と取り組みをお話しいただいた。

第1フェーズ|産業観光がスタート。後ろ向きだった産地に意識変化が起きた

−『RENEW』を始める以前は、このエリアはどんな課題を抱えていたのですか?

「10年前は、産地としての活気が失われていく雰囲気の中、職人さんも高齢化し、マインドとしては『もうこの町は終わりだよ』みたいな感じで愚痴と噂話ばかり。工房も、お客様にお見せできるような状態ではない所の方が多かったと思います。

こうした状況の中、『RENEW』は産業観光を通じて文化的な地域をつくる目的で、“来たれ若人、ものづくりのまちへ”をコンセプトに掲げ、2015年からスタートしました。

『RENEW』を始める時は、“工房を公開して技術を盗まれたらどうするんだ”とか、“そんなことをやって儲かるのか”とか、辛辣な言葉も掛けられましたが、まず“やってみる”というフィジカルな体験をすることが重要だったと思います。地元で代々眼鏡工場を営んできた谷口眼鏡の社長 谷口康彦さんと二人三脚で、地域の工房を説得して回る所から始まりました。谷口さんは自社だけでなく地域全体をなんとかしたいという想いを持っていて、そのためにはやっぱり“ものづくり”が元気にならないといけないという信念の下、一緒に『RENEW』を立ち上げ、以来今に至るまで実行委員長をしてくださっています」

−第1フェーズでは何を大事にし、どんな変化が生まれたのでしょうか?

「産地に内発的動機を生む、つまり危機感をちゃんと持ちながら覚悟を持って取り組むという姿勢を大事にしてきました。若い世代やお客様に自分たちのものづくりを直接見ていただく経験をすることで、“産地の意識変化”が起きたと思います。

それまではメーカーからの請負で製品をつくることがほぼ全てだった工房が、デザイナーと協業して自社商品・自社ブランドを開発したり販売するようになりました。B to B一辺倒ではなく、B to C、自分たちでつくり売っていくことを始めた。今では『次は何を仕掛けようか?』という問題意識とポジティブなマインドを持った人達が、産地の中に大勢増えました」

第2フェーズ|直営のファクトリーショップと多様な移住者が増加

−産地に「自発性」が生まれてきたんですね。次の第2フェーズでは、どんな課題が見えてきたのでしょうか?

「工房が自社商品をつくったことで、東京に卸したり、POP-UPで呼ばれたりするようになっていましたが、東京に販売に行ってしまうとものづくりの手が止まってしまうという課題が出てきました。

また、東京に2個卸す利益と、福井の工房に来ていただいて1個買っていただく利益は、ほぼ同じということにも気づき始めました。

東京だけが売り場じゃないという考え方ができたことで、第2フェーズでは直営ファクトリーショップが増加し始めました。ちょうど新幹線の福井延伸に伴い、店舗改装の補助金も出ていた時期だったので積極的に活用して。

結果としてこの10年で、河和田に36店の新店舗と、67名の新たな雇用が生まれています」

−それは町の景色にも影響を与える大きな変化ですね。この頃から若い移住者も増え始めた?

「『RENEW』をきっかけに、この地域が面白そうだと移住してくる若い人が増えてきました。当時『RENEW』の事務局長をしていた森一貴さんが、地域の空き家にシェアハウスをつくったことで、若い人達が住める環境ができました。既存の賃貸アパートなどはありましたが、移住者にとっては孤独感を和らげるコミュニティが重要。このシェアハウスは地域のサードプレイスみたいな、そこに行けば誰か友達がいるという状況をつくったんです。

初期は本気で職人になりたくて移住してくる人がほとんどでしたが、次第に多様な移住者が増えてきました。前の仕事を退職して、次を決めずに過ごしている人も多かった。そんな人達が工房の仕事を手伝っているうちにそのまま就職して暮らし始めるケースが続出しました。

この町は心理的安全性が高いと思います。鯖江だけで眼鏡会社が530社、漆器で200社、繊維で100社くらいあり、社長の数が非常に多いんです。だから自立心があり、チャレンジしようとしている人の受け入れも寛容なのではないかと思います。長年分業制でものづくりをしてきた助け合い精神もある。『RENEW』やその周りの出来事によって、町の良いポテンシャルが顕在化したような気がします」

写真提供:SOE

第3フェーズ|産地の担い手を増やし、通年観光へと移行させる

−ものづくりのまちにファクトリーショップが増え、若い人たちが生活している姿が見られるようになり、目に見える形で町が変化し始めたんですね。続く第3フェーズでは、どんな課題に着目したのですか?

「『RENEW』の人気が出て、町が変化し始めてきたとは言え、ちゃんと産地が残るのかという危機感は依然としてあります。最も怖いのはつくり手がいなくなること。

一方で産業観光は、世の中の潮流から見ても、外国人観光客の需要なども取り込みながら大きな伸び代が期待できる領域です。この部分は、それまでTSUGIがデザインやブランディングの事業の傍で、事務所に併設した『ツーリストア』というショップをつくり、物販と共に、“関係案内所”として人と人をつなぐような活動もしていましたが、なかなか本腰で取り組みきれていなかった。

そこで第3フェーズからは、産地の担い手を増やす就労プログラムや、『RENEW』一点集中ではない通年型の産業観光の確立に取り掛かりました」

−具体的にはどのような取り組みをしたのでしょうか?

「2022年にSOEという新たな会社をつくり、ツーリズムや雇用、移住の領域をSOEの事業として独立させました。SOEのビジョンは“産業観光を通じて、持続可能な地域をつくる。”というものです。

現在も継続中の、地域の多様な企業と連携した産地滞在型の3週間お試し就業プログラム『産地のくらしごと』では、職人などものづくりに従事したい人に向けた“つくり手就職版”と、プランナー、マーケティングなどの産地を支える職業に就きたい人や副業希望者に向けた“支え手就職版”の2種類のプログラムを展開しています。

これは県からの受託事業として行っているのですが、『RENEW』が成長していくのを見てくれていた行政が取り組みに加わることで公的な広がりが出ましたし、事業者も人を雇うことに本気になってきました。今まで職人と営業しかいなかったのが、マーケィングや企画、情報発信、プロジェクトマネジメントなどを担う人材を雇用することの重要性に気づいてきた。産地で働きたいという大学生も多く、中途採用も含め、このプログラムで累計12名の方が移住就労しています」

−産地の担い手・支え手という重要な課題に対して、かなり具体的な効果が出ているんですね。ここで大事にしていることは何でしょうか?

「家族経営の延長で人を雇う経験が少なかった事業者さんも多いので、雇う方と雇われる方がお互いに面接し合うような感覚を大事にしています。3週間インターンをして、本当にやっていけるのか、お互いが擦り合わせしながら最終的に就職することを大事にしています」

−もう一つ、『RENEW』という一つの力点から通年型の産業観光にしていくために、どんな工夫をされているんですか?

「SOEのメンバーに旅行会社出身のツーリズムのプロがいて、彼女を中心としたチームが積極的に開拓してくれたことで産業観光の通年化は大きく進みました。

工夫している点は、まずはターゲットの明確化。“インバウンドの富裕層”を集めようという話はよく聞きますが、僕たちはもっと明確に“モダン・ラグジュアリー”という客層をターゲットに定めています。爆買いなどではなく、学びや体験の価値に重きを置いている方々です。

その方々へ向けて、産地や伝統工芸の魅力を体験できる旅のコンテンツを用意し、一般的なOTAや自社サイトに加え、そうした顧客を持つ専門のエージェントと連携して展開しています。

産地としてB to CからB to E(Experience体験・Education学び)へ進化しながら、産業観光はこれからまだまだ伸びる可能性があると思っています」

第4フェーズ|産地にクリエイティブ人材と滞在拠点を増やす

−SOEができたことで、より一層包括的に産地のデザインやマネジメントができるようになったのですね。そこから続く第4フェーズ、そして第5フェーズに取り掛かり始めたというのが現在地でしょうか?

「はい。直近の課題の一つは、産地の中にクリエイティブ人材をもっと増やすことだと思っています。

都市部に行けばデザイン会社は何百何千とありますが、この地域には圧倒的に足りていません。TSUGIが全ての依頼を受け入れられるわけではないので、やむなくお断りしなければいけないのですが、それを続けていると産地全体の成長が頭打ちになってしまう。競合が増えることにもなりますが、僕達がやりたいのは“面白い町をつくるための会社”なので、地域にクリエイティブ人材を増やすことの方が重要だと思い、SOEで地域のクリエイティブ人材を育てるスクール事業を行っています」

「第4フェーズのもう一つの課題が、町に宿や飲食店が足りないことです。

確かに多くの人が越前鯖江エリアに来てくれるようにはなったものの、その人達の志向に合う場所が少ないので滞在に至らず、近郊の京都や金沢に流出してしまっています。そこで地域の空き家を活用して、町の中に分散する形の宿泊施設をつくろうとしています。

1軒目は和紙の里という地区にある築100年の豪商の屋敷を改装し、2025年の夏に開業予定です。ここだけでは3室しかないので順次他の建物を改装し、5年後までに17室程度まで増やしていく計画です。飲食店もホテルの中ではなく町の中に開く形で、一般の方も利用できる状況をつくっていこうとしています」

Photo by Tsutomu Ogino(TOMART:PhotoWorks)

第5フェーズ|“産業環境”に着手。産地の人事労務強化と地球にやさしい循環型ものづくりへの転換

−町を回遊しながら泊まって、滞在して、ものづくりを学んだり体験したりできる、分厚い魅力を持つ

地域になっていくということですね。その先の第5フェーズでは、どんなことを目指しているのでしょうか?

「“産業観光”に加え、第5フェーズで力を入れていこうとしているテーマが“産業環境”、具体的には産地の労務環境や資源環境の領域です。

人事・労務の面で言うと、せっかくこの地域に移住・就職してくれても、事業者側の受け入れ体制が整っていないと定着につながらない。だからこそ、産地にもHR(ヒューマンリソース)の考え方や制度をもっと取り入れていく必要があります。就業規則や有給休暇制度、ミッション・ビジョン・バリューの策定など、講師を招いて産地の事業者が勉強できる機会をつくっています。

また、TSUGIを実験フィールドとして実施しているのが、副業人材の雇用です。

大手企業は今、副業が当たり前になりつつあり、このような方々は本業でちゃんとお給料をもらっているので、副業にはどちらかと言うと地域や社会への貢献を求めている方々が多い。伝統工芸や観光、まちづくりの領域はとても相性が良いと思います。副業人材として、大手企業で経験を積んだ人事・労務やマーケティングのプロに産地に入り込んでいただく試みの最中。そこで得た知見を、地域の事業者の方々に展開していきたいと思います」

−資源環境の面では、世界的にも産業における環境配慮がますます重視される流れの中で、どんな課題があるのですか?

「この地域の環境面での課題としては、これまでいろんな需要に応え続けてきたために複合的な材料の使い方になっていて、リサイクルの観点では改善の余地が大きいんです。

産地だからこそ、産業廃棄物の問題を放置しているといずれ世界中の笑い者になってしまう恐れがあります。まずはリサイクル率を上げるために、単一素材でのものづくりに取り組みたい。今後は設計段階からできるだけ廃棄物を少なくするようにデザインして、考え方と共に産地の中に落とし込む必要があると思っています。

とは言え専門的な知見があるわけではないので、現在は、サーキュラーエコノミーの実践者である安居昭博さんや、京都の“ごみの学校”というゴミ分別のプロの方々など、いろんな人の力を借りながら、本当に持続可能な産地になるために皆で勉強している所です」

−現在はそうした学びの場づくりをされているんですね。第4フェーズから第5フェーズへ向かいながら、一方で、他の産地や地域とのつながりも増えてきましたか?

「ここ2年くらいで、オープンファクトリーをやりたいという他の地域へ講演に行かせていただいたり、越前鯖江エリアに視察に来ていただいたりする機会が増えました。その中で僕達も発見だったのが、自分達の地域だけではなく、日本全体のものづくりが良くなっていかなければいけないということ。そのためにナレッジのシェアは大切だと思っています」

こうして新山さんが有志による小さな工房見学イベントから始めた『RENEW』は10年をかけて、負のスパイラルを逆回転させ、上昇気流を生み出すような変容を遂げてきた。新山さんはもちろん、最初からここまでを見通して活動してきたわけではない。

「やっぱりその時々で、求められていることは何だろう? 町に必要なことは何だろう?ということからアクションや事業を組み立てていった方が、結果的にはうまくいくんじゃないかと思います。熱い気持ちは必要なんだけど、それは少し高い視座で持っておいて、その地域の需要に合わせていくことが重要ではないかと思いますね。

僕は0から1をやっているわけではないと思っていて、地域にある固有の要素を見つけ、組み合わせながら可視化して、書き換えていく“編集”をしていると思っています。そうすることで最終的にはオリジナルなものが出来上がっていく。それは福井に来てからの実践の中で学びました」

Photo by 水上 晃一(I’M HERE)

町を楽しむ生活文化をつくる。再開発と共に始まった福井駅前のまちづくり

新山さんはお子さんの誕生を機に、2020年に住まいを鯖江市から福井駅前に移している。ちょうどその頃から2024年の新幹線延伸に伴う福井駅前エリアの再開発が始まり、それまで地元の小規模店舗が建ち並んでいた駅前には、商業施設と住居が一体化した高層ビルが建設されることになった。新山さんはこの再開発にあたっても、仲間と共に、このエリアにカルチャーや人の動きをつくっていくプロジェクトを始めた。インタビュー後半では、この福井駅前でのまちづくり活動について伺った。

「駅前の中心市街地がハードごと再開発される中で、やっぱり建物だけではその町固有の魅力や住民の息遣いは見えにくい。そこで僕達は有志でプロジェクトチームをつくり、再開発工事中の仮囲いに、これまでの福井駅前をつくってきた人々の歴史や思い出などのストーリーを掲示して、町の記憶を皆で共有するアクションを起こしました」

―その活動が、現在のまちづくり会社「PLAY CITY」へとつながっているんですね。

「もともと駅前に“響のホール”という、市民が音楽や文化を楽しむための施設があったんです。再開発に伴い、その機能を新たな形に転換していく必要がありました。音楽の要素は、駅前に誕生した『ULO』という、ライブを楽しみながら食事ができるレストラン・カフェが担う一方で、町のカルチャーを育んだり発信したりする要素を僕らが担えないかというお話をいただき、開発後のビルの1階の1区画を使って“まちづくりのための人材育成”を始めることになりました。そこで仮囲いのプロジェクトに関わってきたメンバーや、福井のまちづくりに携わってきたプレイヤーの方々と一緒に、2023年12月に設立したのが一般社団法人PLAY CITYです」

―PLAY CITYではどんな取り組みをしていくのですか?

「僕達は“まちをたのしむを生活文化に”をビジョンに掲げ、多様な職能を持ったメンバーと、まちづくり、デザイン、建築、空間運営、プロジェクトマネジメントなど多彩なプロジェクトを展開していこうと思っています。福井駅前エリアは歩いて楽しめるのが最大の強みで、偶発的な出会いや交流が起こりやすい場所。ここに人々の生活文化の結節点をつくっていきたい。

具体的には、『ふくまち大学』という市民の学びの場の企画運営や、『PLAYCE』というコワーキングとカフェ、フラワーショップの複合空間の運営をしています。

『ふくまち大学』は、PLAY CITYの代表理事でもある高野翔くんが長年取り組んできたウェルビーイングなまちづくりの事業で、福井で暮らす人達が自分の“ライフ・プロジェクト”を見つけ、福井駅前という町を舞台に人とつながり合いながらそれを実現していくきっかけになる“授業・ゼミ・部活動”みたいなものを町の中に用意していく取り組みです」

「『PLAYCE』は、“はたらく、すごすを、心地よく”をテーマにした空間で、仕事をしたり、人と出会ったり、話したりできる“まちのリビング”的な場所。外には広場もあり、ここに行けば知り合いに会える、というような居場所性を大事にしつつ、福井で活動する人たちのトークショーなどイベントも開催しています。

福井で何かアクションしたい人達に対して“居場所”と“舞台”をつくること。そういう人たちの拠り所となり、全力でサポートすることを僕達はやりたい。そのためにつくったのが『PLAYCE』です。カフェやワークラウンジという空間の機能を超えて、“自分はこんなことを実現したい!”という人たちをどれだけ増やせるかを大事にしているのがこの場所です」

―能動的に自分の町を楽しみ、学び、アクションすることが日常的な価値観になっている。それが住む人々の実感値としての幸福度やウェルビーイングにつながっていく。福井駅前という福井の玄関口のエリアにそんな生活文化を育み、立ち上げていくための事業なんですね。

「面白いデータがあって、人口の3.5%を超える社会運動は失敗しないそうなんです。福井市の人口28万人の3.5%は9800人。自ら町を楽しむ市民が9800人になったら、きっと町の雰囲気は大きく変わる。ライフ・プロジェクトがどんどん生まれ、実現していく町にしたいと思っています」

―最後に、新山さんにとっての「地域活性」とは、どんなものでしょうか?

「住んでいる人たちがその町に対して愛着を持ち、自分たちの町は自分たちでつくるという態度を持って、暮らしに働きかけることじゃないかと思います。個人的な“良い町”の判断材料として、住んでいる人が自分の町を自慢してくる町は、だいたい良い町なんですよ。

僕は行政出身だし、今も行政と一緒に仕事をしていますが、いつからまちづくりは政治家や行政がやるものになったんだろうって。本来そうではないはずで、自分たちが主体性を持って、行政ともラディカルではなく協力・許容し合いながら、皆で町をつくっていきたいと僕は思ってます」

編集後記

「ラディカルにではなく、皆で一緒にまちづくりをしたい」

その一言に、新山さんの人柄と、これまで積み重ねてきた実践から得た地域活性の最も大事なポイントが表れているように思う。地域のこれまでを否定することなく、住民の中に内発的な動機や意欲を呼び覚まし、その変化に息を合わせながら必要なことを形にし、段階的に町を更新し続けていく。新山さんが活性化しているのは、地域住民のマインドや価値観そのものなのだ。産地と市街地、新山さんが関わる異なる2つのフィールドが今後どのような進化を遂げるのか、福井の未来からますます目が離せない。

文・角舞子

Contact

こちらよりお問い合わせください